编者按

灌云县作为我省的后发地区,农村主要种植稻麦,一直以来村级集体经济较为薄弱,2020年村均集体经营性收入仅30.6万元、过百万元村寥寥无几,净收入超过30万元的仅2个。然而,2023年灌云县村均集体经营性收入已超90万元,净收入超过30万元的村有100多个,净收入超过100万元的村达到14个。仅仅3年时间,灌云村集体收入“井喷式”增长。他们怎么做到的?又有什么“妙招”?在灌云县委组织部调研的基础上,省委研究室安排专人通过“四不两直”方式进行蹲点调研,访谈了50多位干部群众,实地查看了8个村,综合形成调研报告。

习近平总书记指出,壮大农村集体经济,是引领农民实现共同富裕的重要途径。近年来,灌云县全面开展党建引领富民兴村,紧盯壮大村集体经济这个有效抓手,着力发挥好基层党组织成员的“关键少数”作用,引导村集体有序流转土地经营权,发展农业适度规模经营,推动“小田变大田”,向土地要效益、向规模要效益、向市场要效益,初步探索出“规模化整合土地、村集体自主经营”的后发地区村级集体经济振兴之路。

一

“规模化整合土地、村集体自主经营”如何让村集体经营性收入“井喷式”增长

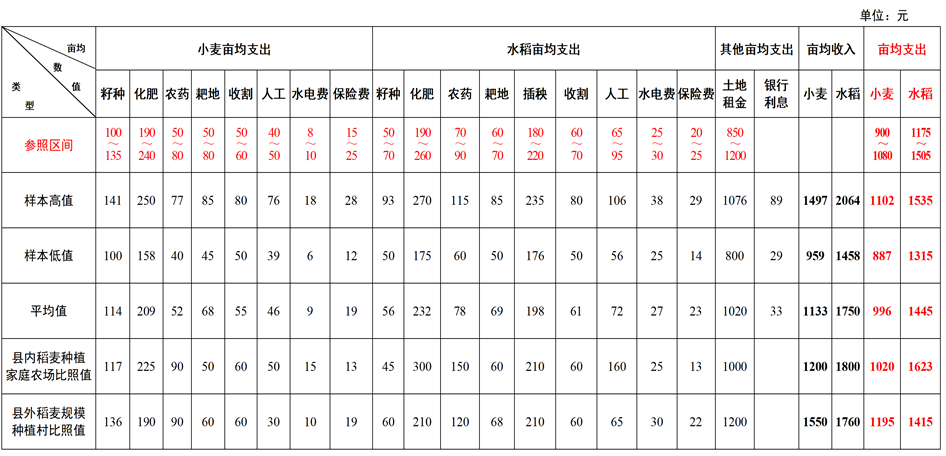

新办法老办法,管用的就是好办法。灌云并没有“出神入化”的招数,说白了就是村集体承包农民土地自己种植作物,背后的逻辑就是以规模换效益、积小利为大利。县里分管同志简单算了一笔账:灌云稻麦两季亩均年收入3000元左右、净收入500元左右,承包500亩地,村集体经营性收入就可以达到150万元、净收入达到25万元。这只是粗略计算,事实上灌云在推进党建引领富民兴村过程中,每年都会对种粮成本收入进行严格测算(详见附表)。

附表:2022年灌云县村集体自主经营稻麦种植亩均成本指导控制表(参考)

道理如此简单明了,但谁又敢当“第一个吃螃蟹”的呢?我们顺藤摸瓜,发现这个做法源于灌云圩丰镇,起因纯粹是被“逼上梁山”。2020年,苏南某公司到圩丰芦场、东圩等6个村流转2800亩土地种粮,谁料村里把地都流转好了,这家企业却出现意外无法承包了。几个村没钱给村民,现找大户承包也来不及,镇里没办法只好硬着头皮整合帮扶资金500多万元,让6个村的村书记带着自己一班人马自己去种地。然而,没想到第一年秋收就尝到了甜头,当年6个村集体收入都达到35万元,实现村集体经营性收入“从无到有”的突破。

受圩丰镇启发,2021年起,灌云全面开展党建引领富民兴村,逐步在全县开展规模化整合土地、村集体自主经营,规模整合土地达13万亩,每村最少流转100亩,村均超400亩。村干部们虽然发展二三产业不在行,但都是“伺候土地”的行家里手,不少自身就是种粮大户,整合土地种粮食不仅技术门槛低、经营风险小、效益有保证,而且可以发挥村干部种地优势,再配合上县里出台的一系列政策措施,一下把村集体增收的路子打通了。

二

“规模化整合土地、村集体自主经营”这条增收路为什么能够在灌云农村走得通

从客观条件看,灌云县有130多万亩耕地,人口有101万,但农村常住人口仅30多万,特别是县东部区域,地多人少交通不便,农民土地流转意愿强,但大户承包土地意愿低,成块的耕地“半抛荒”。这曾是乡村振兴的短板,现在却是土地规模化整合的核心资源。从主观条件看,灌云县在推进过程中打出了基层党建引领、村干部薪酬激励、金融帮扶、资金引导等一系列“组合拳”,解决了“谁来种地”“怎么种地”“钱哪里来”这三大关键问题。

“谁来种地”——村书记负责。迈出第一步是最难的,村书记大部分都是农村人,种地技术不成问题,关键是如何破除“种地不赚钱”的固有思维和解决“没收益、不想干”的激励难题。针对问题一,灌云组建“创业能手”讲师团,让先富起来的村的书记传授经验,身边人讲身边事,一个个“穷村暴富”的案例刺激了想干事的村书记的神经。三级书记一起抓,全县上下齐推进,建立县镇村书记抓富民兴村责任清单,县委主要领导带头领办土地规模整合、村集体自主经营年度“书记项目”,县里在组织部成立“富民兴村”办,实行调研、规划、培训、督查、考核一体推进,下达目标任务,月月通报,季季约谈,推动各村入轨。针对问题二,将村书记收入与村集体经营性收入的净利润直接挂钩,以净利润30万元为激励底线,实行五级激励,最高者可得省定标准的2倍、村书记月薪可达到8000元。开展“结对打擂、帮带共建”“结对打擂、争星创优”活动,按照地域相邻、质态相近、体量相似原则,将13个镇街308个涉农村社结对打擂,村比净收益增量、镇赛总得分高低,营造“比学赶超”的浓厚氛围。

“怎么种地”——集体经营实行公司化运作。借鉴浙江“千万工程”当中设立“强村公司”的经验,各村分别成立现代农业发展有限公司,“村委”变实体再入股成立镇级公司,统一负责全镇各村公司经营项目的管理和服务。公司制定出台完善的项目化管理办法,实行村集体创业项目集约化生产和规模化运营,有效管控项目运转过程中的“跑、冒、滴、漏”。据统计,实行公司专业化管理,统一采购,村集体运营成本下降10%-20%。对于各村发展什么样的产业,县里也不搞统一要求,有技术、有门路的就搞特色种养殖,比如石门村的芦蒿产业,小垛村的豆丹养殖;没技术、没路子的就踏踏实实种地,比如圩丰镇芦场村、东圩村。

“钱哪里来”——金融贷款+扶持资金。村里没有钱,第一笔“天使投资”就显得尤为重要。这方面,灌云采取了两种方式。第一种,县财政设立1000万元“富民兴村贷款担保专项资金”,与灌云县农商行合作推出“富民兴村贷”,以撬动1亿元额度贷款,引入竞争机制,推动贷款年利率从6.9%降至3.65%,全市最低。贷款利息前3年暂缓偿还,由县财政全额暂行垫付,3年后,由村集体偿还财政贴息后的70%利息。累计发放贷款超1亿元,带动村集体新上项目280多个。第二种,整合省委驻灌帮促工作队等扶持资金400万元,设立村集体产业发展扶持引导资金池,滚动扶持、免息使用,为村集体项目发展解难助力。

路子选好了,又解决了这三大问题,灌云县农村集体经济发展就上了轨道。综合来看,这条路子能在灌云走得通,前提是不与民争地、不与民争利,不强制村民入轨,且流转费用高于市场,把增值收益更多留在农村、留给农民;核心是村书记带头、村支部引领,每个村设书记示范田,产量如何、成本如何、收入如何全部公开,给村民作出示范;关键是村集体公司化运作,按照现代企业制度运行,不吃大锅饭,多劳多得。

三

“规模化整合土地、村集体自主经营”正在一步步改变灌云农村相对落后的面膜

以增加村集体经营性收入为切入点,灌云农村的产业发展、村容村貌、公共服务、党群关系等都焕发出了崭新气象。

01粮食有保障

整合之前,不少耕地“半抛荒”,加之小农户经营,一般亩产小麦700斤、水稻900斤。整合之后,统一管理、种植良种、机械化管护,亩产小麦能超1000斤、水稻超过1200斤。闲置耕地得到有效利用,低产田变高产田,“饭碗”端得更稳更牢。

02农民得实惠

整合之后,农民增加了三笔收入:第一笔,土地流转费。单户种地每亩净收入600元左右,“两灌”地区大户流转费800元左右,但村集体流转费是1000元,村民流转给集体是有赚头的。第二笔,打工收入。留守村民可以到村集体的农业项目上去打工,每月也有两三千元。第三笔,村集体分红。调研中我们了解到,灌云已经有土地整合规模较大的村正在尝试从每年村集体净收入中拿出一部分进行分红。

整合之前,村里常规做法是将土地流转给种粮大户,赚每亩50元的土地管理费。现在流转土地村里经营,每亩最少也能赚500块,相当于翻了10倍。村集体收入总量和质量均取得大幅增长,涌现出圩丰镇整镇推进稻麦轮作,二队村水蛭养殖、石门村高效设施农业、兴春村西瓜种植等增收典型。

村集体收入除扩大再生产外,60%以上用于兴办解决农村“急难愁盼”的民生实事,修村道、装路灯、疏沟塘、清垃圾、搞绿化。村庄得到绿化美化,村容村貌焕然一新,村民环境卫生观念也发生了可喜变化,各家庭院也收拾得干净又漂亮,很多乡亲在房前屋后种上了花草,乡村生活迈向宜居宜业。

灌云曾是全省信访矛盾大县,60%信访量是因为农民群众对村干部不满意、对农村基础设施和公共服务不满意。现在村里有钱为群众办实事,农村生产生活条件也在不断改善,每个村都建起了便民服务大厅、乡村大舞台、农家书屋等,村干部“腰杆子硬了”“说话管用了”,2023年农村基层信访量较2020年下降53.6%。

“规模化整合土地、村集体自主经营”最重要、最宝贵的是唤醒了基层干部的积极性主动性创造性、激发了灌云乡村振兴内生动力。现在村干部“打小牌、喝小酒”的越来越少,想方设法增加村集体收入的越来越多。调研中,村干部普遍讲,“现在种地都种不好的,就是懒。”话语很朴实,但反映出村干部思维方式、发展观念的彻底转变,从“输血”变“造血”,从“等靠要”变“自己来”,村集体经济正在走上自主发展轨道。

江苏农村南北差异大,各地发展阶段和资源禀赋各不相同,建设新时代鱼米之乡的路径也各有差异。灌云依托自身资源禀赋,找准发展定位,勇于探索经济欠发达地区的乡村振兴之路,其经验做法对于县情相似的地区有一定启示借鉴意义。

四

灌云县壮大村级集体经济的启示

一是注重党建引领,发挥基层党组织战斗堡垒作用。农村富不富,关键看支部;支部强不强,关键看头羊。灌云的路能够走通,关键就是通过党建引领,强化激励举措,把党组织的战斗堡垒作用和党员特别是村书记的先锋模范作用发挥出来,把党组织的政治优势、组织优势转化为发展优势。

二是注重因地制宜,找到用好现有资源的最优解。靠山吃山、靠水吃水、靠田吃田。灌云之困在于“没有旁的、只有土地”,灌云之兴在于让土地资源变资产,焕发新生机和新活力,因地制宜挖掘乡村生产、生活、生态、文化等价值,以资源激活优势特色产业成长,推动产业不断升级、延伸和融合,拓展集体经济新的发展空间。

三是注重内在驱动,实现从输血、造血到活血的嬗变。不调动乡村内在动力,外因动力再强,乡村振兴也不可持续。灌云高度重视和切实保障本村村民对村集体经济发展的参与和利益分享,支持村集体利用净盈余开展公共产品供给,将外部支持转化为能够持续驱动乡村发展的动能,持续提升农村的自我发展能力。

(原稿刊载于2024年2月29日第 7 期《调查与研究》)